■空飛ぶ種子のペーパークラフト

画像:Wikipedia  画像:鈴木和紀氏  (株)ナリカ(旧:中村理科)  ※ペーパークラフトは人のいない ところに向けて飛ばしましょう。 ●アルソミトラグライダー ●アルソミトラグライダーⅡ ●アルソミトラグライダーⅢ |

《葉書サイズの用紙で作るミニペーパークラフト》 空気や風を利用して飛ぶ種子を風散布種子といいます。 風散布種子には、竹とんぼのような飛び方をするものや、グライダーのように滑空するものなど、さまざまなものがあります。 そんな“植物の知恵”に学んだペーパークラフトを作ってみましょう。 ■カエデ カエデ科の植物は、ピンク色の1枚の羽根を持った種子が2個対になってブーメランのような形になっています。 2個で落ちるときと、2つに割れて落ちるときと2通りありますが、割れて風に乗って飛ぶ様子は、どちらかというと、ブーメランより1枚羽根の竹とんぼと言ったほうが近いかも知れません。 ■フタバガキ 熱帯地方(東南アジア)に自生する双子葉植物で、日本ではラワン材や沙羅双樹がフタバガキ科の木として知られています。 フタバガキ科の植物には5枚のガクがあり、そのガクが長くなってプロペラのような羽根を作りました。 羽根は2枚のものが多いのですが、3枚や5枚のものもあって、種類によってそれぞれ違います。 その羽根は日本の羽子板の羽根に良く似た形をして、風に乗ってヘリコプターのようにくるくると回転しながらよく飛びます。 ■アルソミトラ・マクロカルパ 同じく東南アジアに自生するウリ科の植物アルソミトラ(Alsomtra macrocarpa)の種子は、幅は14~15cm程ですが、その重量は翼の部分を含めてもわずか0.2g程度しかなく、その姿から翼を持つ種とも言われています。 また、数十メートルの高さの枝から、グライダーのように数百メートルも滑空できるという翼の造形は、アスペクト比の小さいやや後退した楕円無尾翼になっていて、かつては航空機の最も理想的な形状としてもてはやされ、楕円翼はスピットファイアなど戦闘機に、無尾翼は初期のジェット機などに影響を与えました。 現在では、楕円翼は生産性に劣るという理由でテーパー翼が主流になり、また無尾翼機は安定性に欠けるという理由でほとんど見られなくなってしまいましたが、ジブリファンの方には、この形がどことなく「風の谷のナウシカ」に登場するメーヴェに見えてくるのではないでしょうか。 これらの種子は、果実部分をオモリにし、独自に進化させたそれぞれの羽根を使って空を飛びます。 では、なぜこれらの種子が羽根を持つようになったのでしょう。 その理由として、まず考えられるのは、羽根をもち、遠くまで飛んでいくような種子を持つことで、より多くの子孫を残せるという種を残すための“植物の知恵”が考えられます。自分の近くに種子が落ちると、養分が不足したり、日陰になったりして、うまく育たないからです。 その“植物の知恵”を少しだけ拝借して、ペーパークラフトを飛ばしてみましょう。 ぶるぶるキッズさんから国立科学博物館附属自然教育園にアルソミトラの実物の展示があるとの情報を頂きました。ぶるぶるキッズさんありがとうございます。詳しくはこちらをどうぞ。

|

■ペーパークラフト・紙工作に必要なもの

|

《用紙》 当然ですが、まずこれがないと始められません。 ミニペーパークラフトは葉書サイズで条件が合う紙ならなんでもかまいませんが、ペーパークラフト専用紙を使うときれいに仕上がります。 《カッター》 刃を折って使える細身で手になじむものが工作はしやすいと思います。 切れ味が悪くなったら、ケチらないで折って使いましょう。 |

必須ではありませんが、カッターを使う人は、ぜひ買っておくとよいでしょう。A4で500~600円程度ですが、100均の30×20cmのものでもOKです。

これを使わないと机が傷つきカッターの刃もすぐに傷んでしまいます。

《のり》

チューブ入りのヤマト糊より、スティックタイプ糊の方がのりが手に付かず使いやすいでしょう。なかでも、色の付いたのりで、乾くと透明になるものが塗布面がわかって便利です。

《定規》

必須ではありませんが、あったほうがきれいに仕上がります。

下の用紙が透けて見えるプラスティック製の定規で、A4までひける30cm位のものが1本あると便利です。

幅は広いほうが、カッターで切るときに紙が動かなくて良いでしょう。

《セロハンテープ》

アルソミトラグライダーの作成に使用します。

ペーパークラフトの仮留め用として使う場合、テープを剥がすときに、紙まで一緒に剥がれたりすることがあるので、短くカットして軽く留めておく程度にしましょう。

■ペーパークラフト・紙工作を始める前に

|

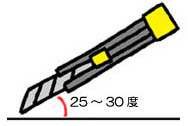

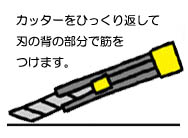

《カッターの使い方》 基本的に、カッターを使って直線を切るときは定規を使って切ります。 切るときは、カッターの刃を紙の面に対して25~30度の角度で、あまり立てないようにして切ります。 定規の面と直角になるようにしてあてがい、刃が横に傾かないように注意しながら切ります。 その際、定規を上から指でしっかりと押さえて、定規が動かないようにすることが大切です。 厚紙を切るときは人差し指をカッターの背に添えて、力の加減をしながら切ると良いでしょう。 薄紙を切るときはカッターを親指と人差し指でつまむように持ちながら力の調整をしてください。 《折り筋の付け方》 厚紙を使うペーパークラフトなどの工作は、先に折り筋をつけておかないときれいに折れません。 定規を使いカッターの背で折れ線にそって筋をつけておきましょう。 |

《ハサミの使い方》

使い方の基本は、ハサミを動かすのではなく、切る紙の方を動かすようにします。

長い直線をざっくり切るときや厚い紙を切るときは、ハサミの根本で切ります。

逆に細かい部分を切るときは刃先で切ると良いでしょう。

《定規の使い方》

定規をカッターとの組み合わせで使う場合、上手に使わないと定規を削ったり、刃を傷めたりするので注意が必要です。

少し高価ですが、側面にステンレスの入った定規ならその心配はいりません。

《のりのつけ方》

紙の切れ端などで、のり付したくない部分を覆ってから一気にのり付するとはみ出しません。

付けすぎはヨレヨレになってしまうので注意してください。

《箱作りに挑戦してみよう》

ペーパークラフトづくりのテクニックをマスターしたら、まず簡単な箱から作ってみよう。

ペーパークラフトづくりのテクニックをマスターしたら、まず簡単な箱から作ってみよう。母の日ラッピングや、バレンタインデーラッピングにも使える赤いリボンつきの箱やクリスマスや誕生日にも使える箱などいろいろあるよ♪

箱の展開図はこちらからどうぞ。